为什么比特币需要工作量证明?解析PoW的核心价值与机制

当我们购买奢侈品时,常会检查商品上的防伪标签——这些需要特殊工艺制作的标识,正是品牌方为证明产品真实性而设置的"工作量证明"。比特币网络中的工作量证明(PoW)机制与之异曲同工,矿工们通过消耗算力解决密码学难题,为每个区块打上无法伪造的数字印章。

这个精妙的机制引出一个核心问题:在效率至上的数字支付时代,为何比特币仍要坚持这种看似"浪费"的挖矿机制?当我们用支付宝转账时,蚂蚁金服的服务器瞬间就能完成校验;而比特币转账却需要全球矿工展开算力竞赛,平均耗时10分钟才能确认。这种反差恰恰揭示了中心化与去中心化系统的本质差异——前者依赖机构信用背书,后者则需要数学规则构建信任。PoW正是比特币在去除中心权威后,用来建立全球共识的基石。

关键概念的通俗解读

- 考试打分机制类比共识机制 比特币网络的共识机制如同考场阅卷:所有矿工(考生)同时计算同一道数学题(SHA-256哈希运算),系统自动核对答案(验证区块哈希值)。只有第一个提交正确答案的矿工获得记账权(考试满分),其他节点通过验证确保结果正确(交叉阅卷),这种"多数决"机制保障了去中心化环境下的数据一致性。

- 拼图游戏比喻哈希计算 哈希计算过程类似拼装万块拼图:矿工需要不断尝试随机数(拼图块),直到找到能严丝合缝匹配目标图案(特定哈希值)的那一块。每次尝试都像随机抓取拼图块,但网络难度目标会动态调整拼图复杂度(从100块到100万块),确保平均10分钟才能完成一幅"拼图"(出块)。

- 电费账单解释算力成本 矿工支付的巨额电费相当于区块链的"安全保证金":要伪造交易记录(如双花攻击),攻击者需要承担超过全网51%的电力成本(相当于连续支付整个城市数月的电费)。这种经济博弈使得作恶成本远高于收益,电力消耗与网络安全形成正相关关系。

深度解析PoW的工作机制

挖矿全流程拆解:从交易池到区块生成

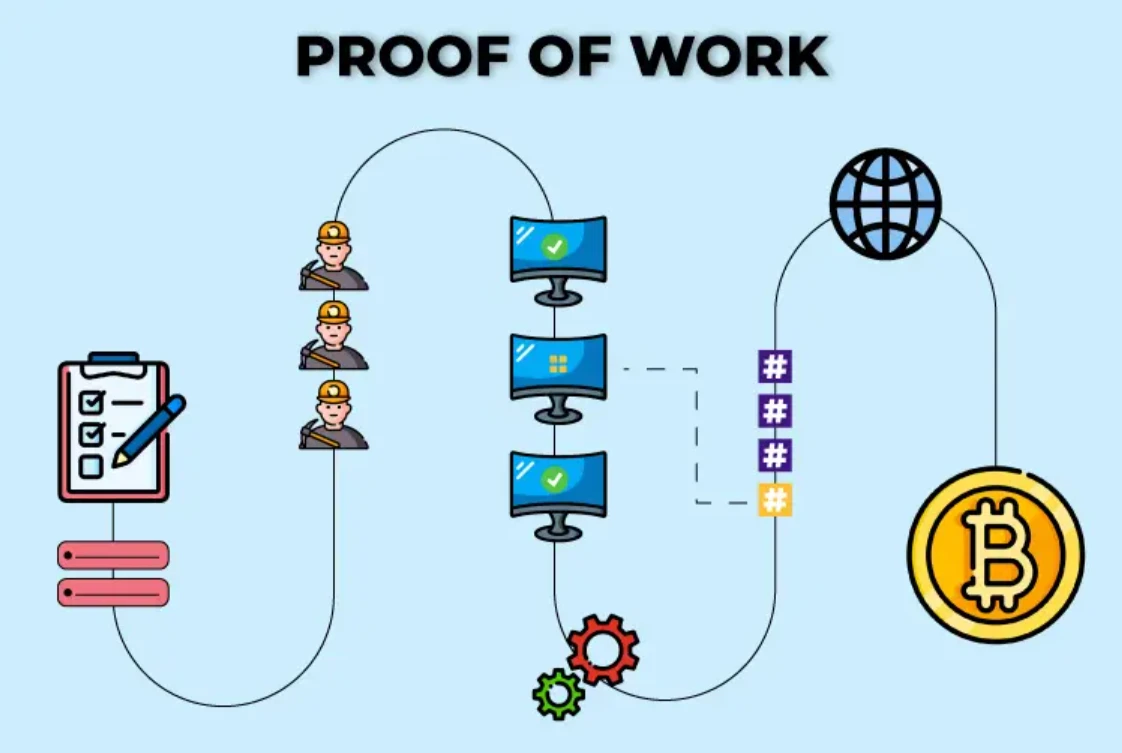

比特币网络的交易验证始于内存池(Mempool),这里暂存着所有待确认交易。矿工从中筛选交易构建候选区块,随后进入核心的哈希运算阶段。该过程并非简单的数据打包,而是需要找到一个符合网络难度要求的随机数(Nonce),使得区块头哈希值小于当前目标值。成功找到Nonce的矿工获得记账权,新区块经其他节点验证后加入链上,完成从交易到区块的完整生命周期。

SHA-256算法的"盲盒"特性解析

SHA-256算法具有三个关键特性:确定性(相同输入永远产生相同输出)、雪崩效应(微小输入变化导致输出剧变)和不可逆性。这些特性共同构成了PoW的"密码学盲盒"——矿工只能通过暴力枚举尝试数十亿次哈希计算来"开盲盒",无法通过任何捷径预测结果。这种设计确保了挖矿过程的公平性,使得算力成为决定记账权的唯一因素。

难度调节的动态平衡原理

比特币网络通过每2016个区块(约14天)调整一次难度目标,维持平均10分钟的出块间隔。难度调整算法会根据前2016个区块的实际产生时间与理论时间(20160分钟)的比值进行等比调节。当全网算力上升导致出块加快时,难度相应提高;算力下降时则降低难度。这种负反馈机制形成了动态平衡,既避免了算力波动导致的网络瘫痪,也确保了区块链的稳定产出。

比特币选择PoW的核心原因

1. 去中心化共识的数学基础

比特币网络通过PoW机制实现了无需信任的数学共识。每个区块的生成过程本质上是一个概率学实验:矿工通过哈希计算寻找符合难度目标的随机数,这个过程被设计为具有明确的数学期望值。这种基于密码学难题的竞争机制,使得网络中的节点无需相互认识或信任,仅需遵循既定算法即可达成状态一致。PoW将共识问题转化为可验证的数学证明,这是去中心化网络能够稳定运行十余年的底层逻辑。

2. 双花攻击的算力成本计算

PoW通过经济博弈论有效防御双花攻击。假设攻击者试图重构区块链历史,其需要持续控制全网51%以上的算力。以当前比特币全网约400EH/s的算力计算,攻击者需要投入超过200万台最新矿机(按100TH/s/台估算),仅硬件成本就超过100亿美元。这种设计使得攻击成本远高于潜在收益,形成纳什均衡。网络安全性随着总算力增长呈指数级提升,这种防御机制被称为"物理世界锚定"。

3. 矿工利益与网络安全的绑定效应

PoW创造性地实现了安全性与经济激励的正向循环。矿工获得的新币奖励和交易手续费与其贡献的算力成正比,这种设计确保:

- 理性矿工必然选择诚实挖矿以获取长期收益

- 任何试图作恶的算力都会立即降低其预期回报

- 网络安全预算直接与代币价值挂钩(目前比特币年化安全支出约140亿美元)

这种"算力抵押"机制比PoS的持币抵押更具抗女巫攻击能力,因为算力的物理存在性和能源消耗无法伪造。当网络价值升高时,攻击成本同步提升,形成动态安全屏障。

PoW与其他共识机制PK

在区块链共识机制的竞技场上,PoW与PoS等新型机制始终存在根本性差异。我们可从三个维度进行关键对比:

1. PoS的治理困境

权益证明机制虽然节能,却陷入"富者愈富"的马太效应。持币大户通过staking获得更多记账权,最终可能导致网络治理权的高度集中。据以太坊基金会数据显示,前1%的地址控制着超过32%的质押ETH,这种资本集中化与比特币倡导的平等理念背道而驰。

2. 能源消耗的双重性

PoW的能源消耗常被诟病,但其正外部性常被忽视。剑桥大学研究显示,76%的矿工使用可再生能源,且矿场有效解决了电网弃电问题。更重要的是,能源消耗转化为网络安全成本,形成攻击者难以逾越的物理屏障。

3. 抗审查的终极壁垒

PoW通过全球分布式矿工网络构建了抗审查的终极防线。2021年哈萨克斯坦断网事件中,比特币全网算力仅下降18%,而PoS链遭遇政府干预时,质押节点可能面临直接监管风险。这种基于物理世界能源投入的安全性,是虚拟质押无法替代的核心优势。

Nervos的PoW实践启示

Nervos Network通过创新性的分层架构设计,为PoW共识机制注入了新的活力。其核心突破体现在三个维度:

- 分层架构下的算力复用方案 采用Layer1+Layer2的分层设计,底层CKB主链专注安全保障,上层通过状态通道实现高性能交易。这种架构使得PoW算力既能保障底层安全,又能为上层应用提供验证支持,实现算力资源的多层次复用。

- 存储成本内化的经济模型 独创的Cell模型将状态存储成本直接纳入经济体系,通过原生代币CKB锚定存储资源价值。矿工收益不仅来自区块奖励,更包含状态租金收入,形成可持续的激励闭环。

- 长期安全性的动态验证机制 通过" NervosDAO"的利率调节机制和二级发行设计,动态平衡矿工短期收益与网络长期安全需求。这种机制确保随着区块奖励递减,网络安全预算仍能保持充足。

Nervos的实践证明,PoW机制通过架构创新和经济模型优化,完全可以突破能源效率瓶颈,在保持去中心化特性的同时实现可持续发展。

未来展望与争议

在环保议题日益凸显的当下,PoW机制正面临前所未有的能源效率挑战。前沿解决方案如比特币Layer2闪电网络和清洁能源挖矿正在重塑行业生态,而Nervos提出的分层架构证明,PoW与环保并非不可调和的矛盾。

量子计算的崛起对SHA-256算法构成潜在威胁,但区块链社区已启动抗量子密码学的研究。通过引入基于格的加密算法等新型方案,PoW机制正在构建面向后量子时代的安全防线。

去中心化与效率的博弈始终是PoW发展的核心命题。以太坊转向PoS的案例表明,不同场景需要差异化的共识方案。但比特币仍坚守PoW阵地,因其在价值存储场景中,安全性与去中心化永远优先于交易吞吐量。这场持续十余年的技术哲学辩论,仍将在创新与保守的碰撞中继续演进。

Web3起点网

Web3起点网