香港会效仿美国对加密货币强监管吗?SEC与SFC对比分析

香港证监会是否会效仿美国证监会对加密货币采取激进监管?要回答这个问题,不能仅看监管机构的公开表态,更需要分析其组织架构和实际行为模式。通过对比SEC和SFC的业务构成与人员配置,我们可以更客观地评估香港监管机构对加密货币的潜在态度。SEC以事后执法著称,通过调查、起诉和罚款获取主要收入;而SFC则更注重牌照管理和市场服务,执法资源相对有限。这种结构性差异将直接影响两地监管机构对加密货币的监管力度和方式。

SEC的铁拳:调查、起诉、罚到肉疼

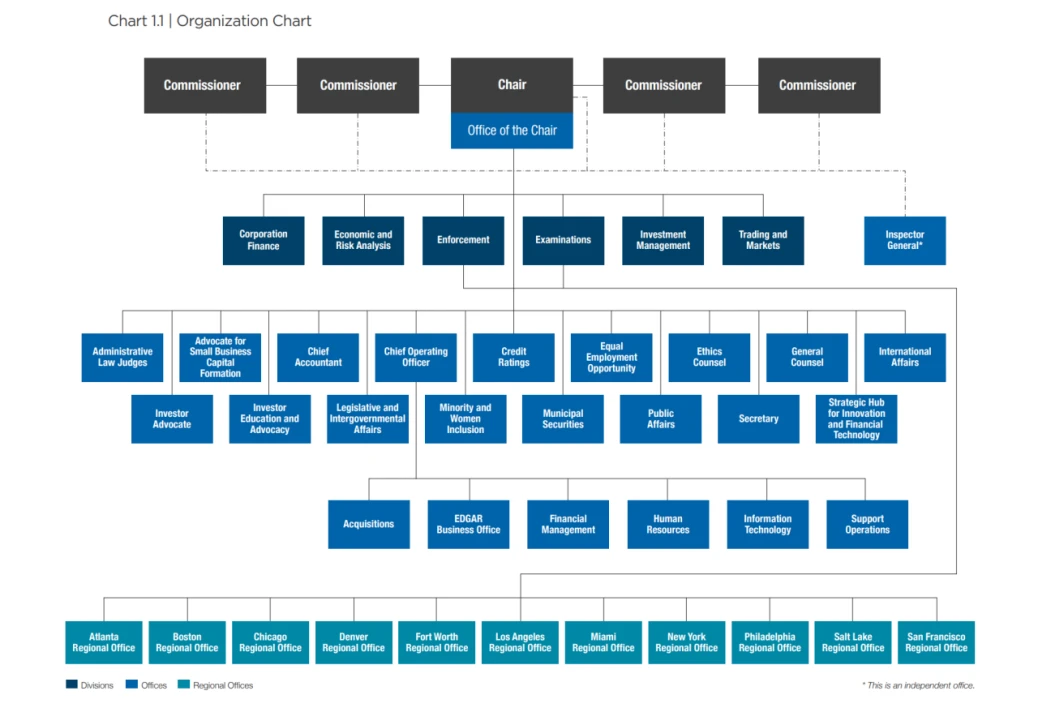

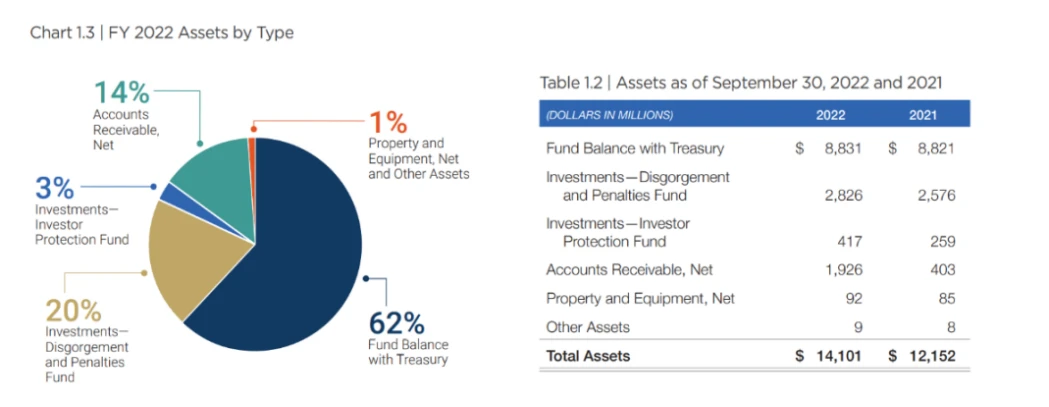

SEC的组织架构中,执法司和检查司占据核心地位。整个机构由主席和4名委员组成的委员会领导,下设6个部门、1个监察长办公室和11个地区办公室。值得注意的是,这些地区办公室需要同时向执法司和检查司汇报工作。

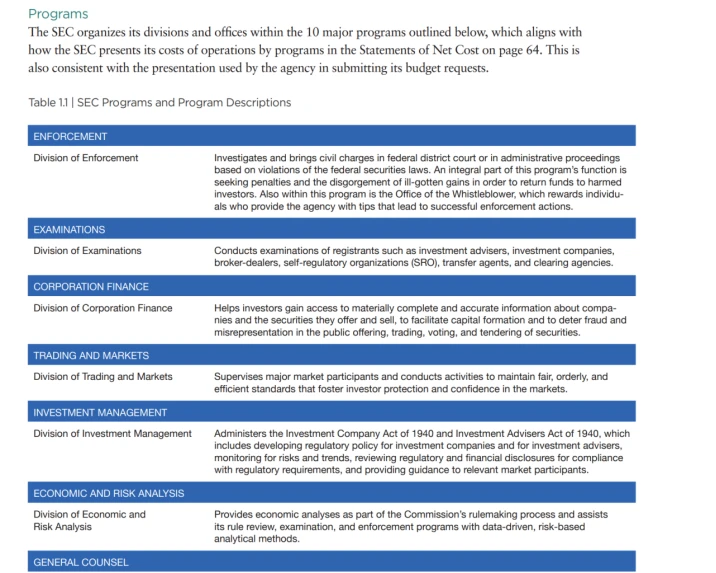

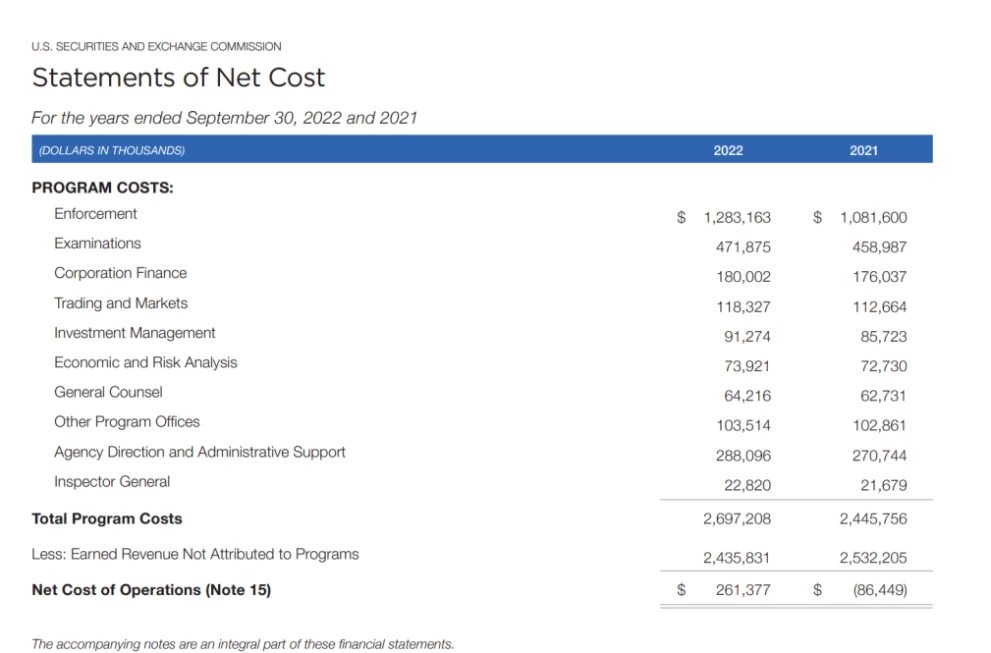

从财务结构来看,SEC的收入主要来自三部分:财政预算、证券交易和申请费用,以及罚没收入。其中罚没收入又分为两类:用于赔偿受害者的部分会返还给受害者和美国财政部;无需赔偿的部分则用于投资者保护基金、举报人奖励和监察长办公室的调查经费。数据显示,罚没收入已成为SEC的重要支柱,在总资产中占据显著比例。

SEC的执法力度相当惊人。仅一年内就提起了760起执法行动,其中462项是全新立案。这些行动带来了64.39亿美元的罚没收入,创下历史新高。

高效的执法离不开举报人制度,SEC为此支付了2.29亿美元的奖励,共处理了12300起举报案件。这种制度设计形成了良性循环:更多举报带来更多案件,更多案件又产生更多罚没收入。

SEC的运作模式可以概括为"事后执法":先允许市场自由发展,再通过调查取证进行处罚。这种模式解释了为何SEC倾向于扩大证券定义范围——更广泛的定义意味着更大的执法空间。当然,最终是否起诉还要考虑多方面因素。

SFC的温柔牌:发牌、传爱、世界更美好

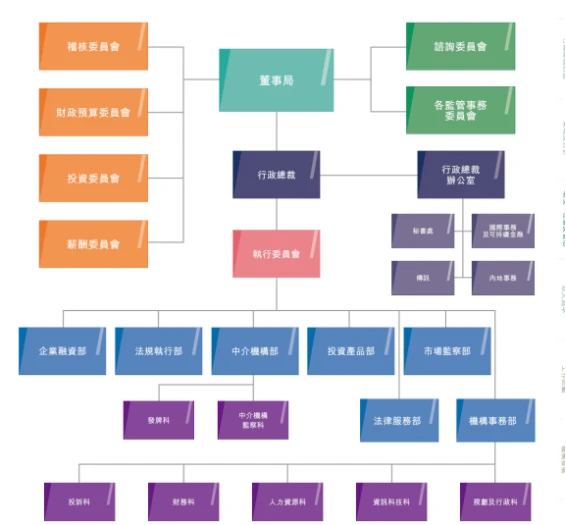

香港证监会(SFC)的组织架构与美国SEC有明显不同。SFC涉及监管的主要部门只有市场检查科和中介机构监察科,此外还专门设立了负责牌照发放的发牌科。

从年度工作报告来看,SFC全年开展了220项调查,发起168起民事诉讼,罚款总额4.101亿港元。这些执法行动主要集中在传统金融领域,如内幕交易、市场操纵、企业欺诈等行为。

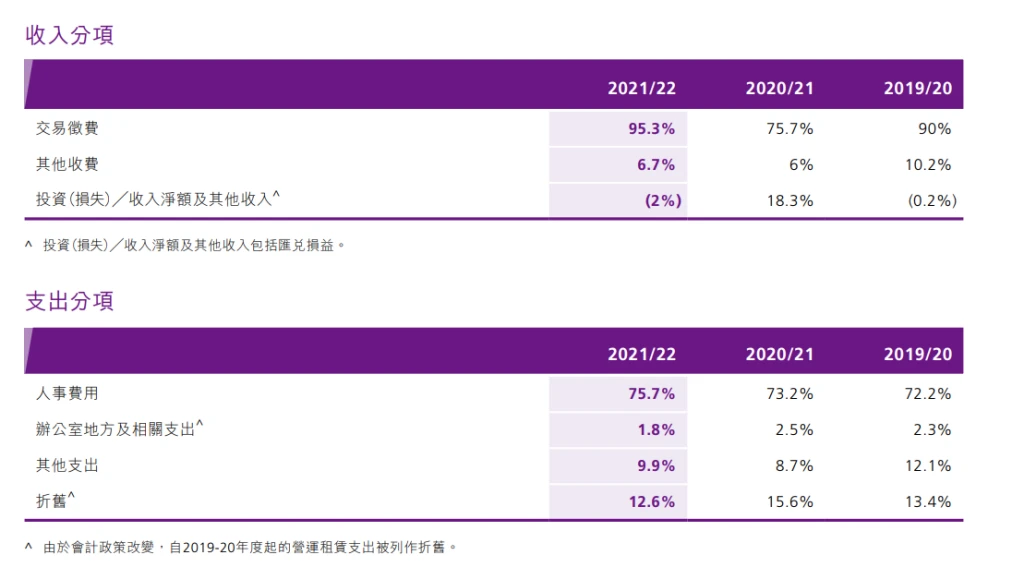

在牌照管理方面,SFC一年内处理了7163份牌照申请,并通过电子系统审核了超过38000份牌照资料。财务结构上,SFC的收入主要来自交易征费,占比高达95.3%,罚没收入并不构成重要来源。

支出方面,75.7%用于人员薪酬。值得注意的是,SFC仅有913名员工,需要同时处理交易所业务、牌照审核以及日常监管工作。

这种组织架构和资源配置决定了SFC的监管风格更倾向于事前管理而非事后执法。与SEC不同,SFC既没有强烈的执法动机,也缺乏足够的人力物力开展大规模主动执法。其工作重点更多放在牌照发放和市场维护上,而非严厉处罚。

终极拷问:拿牌是必须?创业者需要泼冷水的思考

通过对比分析可以看出,香港证监会并没有像美国证监会那样强烈的监管倾向。两个监管机构本质上都遵循"相同业务、相同原则、相同风险"的监管思路。美国证监会对加密货币采取强硬态度,但他们对传统金融机构同样严格;而香港证监会也不太可能对加密货币行业采取特殊对待。

综合来看,香港像美国那样大规模开展加密货币执法行动的可能性很低。创业者只要不违反现行香港法律法规,基本不用担心监管压力。但需要提醒的是,"香港市场"和"主动申请牌照"并不适合所有项目方,因为牌照的申请和维护都需要相当高的成本。实际上,即使没有牌照,在香港仍然可以开展许多与Web3相关的业务。这里要给跃跃欲试的创业者们泼一盆冷水:你们真的需要牌照吗?

Web3起点网

Web3起点网