Strategy永续优先股融资60亿,散户占比25%重塑比特币金融

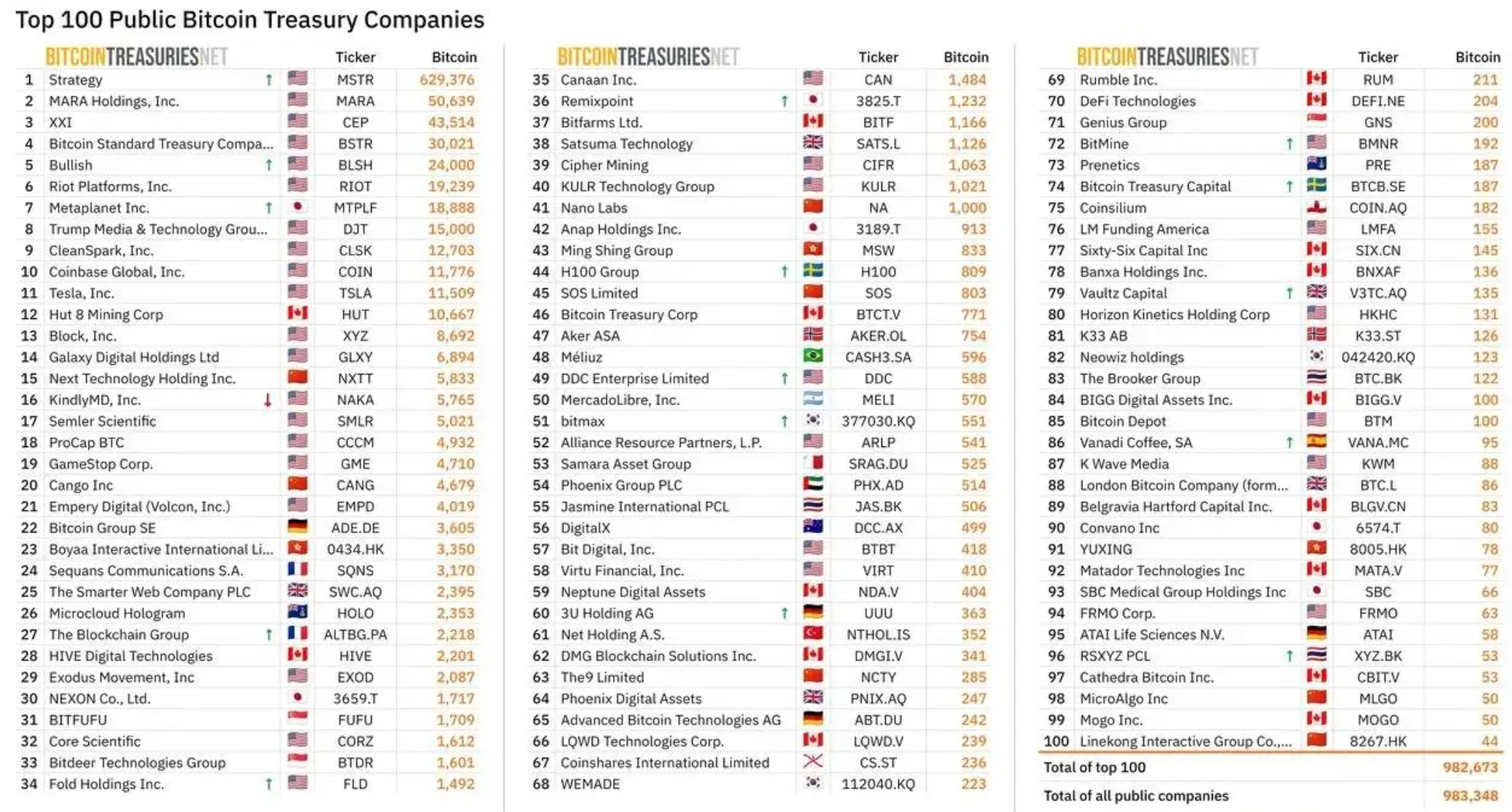

在华尔街的金融创新史上,很少有人能像 Michael Saylor 这样,将个人信仰转化为企业战略,进而重塑整个行业的融资模式。这位 Strategy(原 MicroStrategy)的董事长,正在推动一场前所未有的金融实验:用永续优先股替代传统的股权和债务融资,为其激进的比特币积累战略持续“供血”。今年以来,Strategy 通过四轮永续优先股发行,成功从市场吸纳约 60 亿美元资金,其中最新一轮发行的永续优先股“Stretch”(STRC)规模高达 25 亿美元。Michael Saylor 将 STRC 形容为 Strategy 的“iPhone 时刻”,强调其有潜力为比特币金库打开一个可扩展且低波动的资本市场准入渠道。这家原本默默无闻的商业智能软件公司,仅凭对比特币的坚定信念,就撬动了如此庞大的资本杠杆。截至 8 月 18 日,Strategy 持有 62.94 万枚比特币,总投入 331.39 亿美元,按市价计算价值超过 720 亿美元。

更引人注目的是,在最新的永续优先股发行中,散户投资者占比接近四分之一——这在传统企业优先股市场几乎不可想象。然而,这场金融工程的背后,是一位曾劝粉丝“卖肾买比特币”的激进布道者,以及愿意追随其信念的散户大军。要理解这场可能重塑数字资产行业格局的金融实验,我们需要从头说起。

为何押注永续优先股?Strategy的商业逻辑大升级

随着传统融资模式逐渐显现瓶颈,永续优先股成为Strategy在mNAV溢价压缩背景下探索新资金来源、实现商业模式根本转型的关键选择。

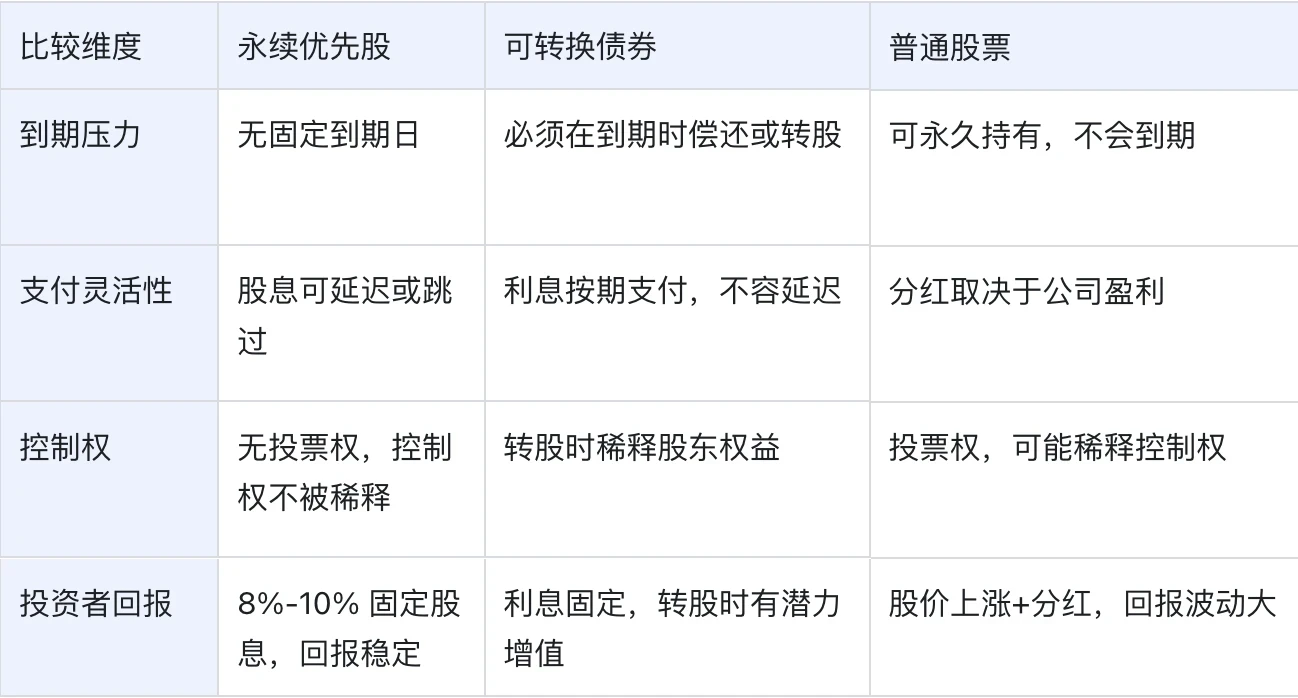

传统融资模式正遭遇瓶颈,主要体现在mNAV溢价的压缩上。mNAV溢价指的是Strategy股价长期高于其比特币净资产价值的现象,这一溢价曾是公司实现“折价购币”效应的核心。然而,溢价出现压缩,迫使公司管理层担忧股权过度稀释的问题。这一变化促使Strategy寻找新的融资路径——传统的普通股增发在溢价收窄时效率大打折扣,而可转债市场虽然成本较低,却排除了散户投资者这一重要资金来源。永续优先股正是在这种约束条件下的必然选择。

更关键的是,Saylor发现了一个前所未有的融资机会:将个人影响力直接转化为企业资本。

在最新的STRC发行中,散户投资者占比高达25%,这在美国传统企业优先股市场中几乎不可想象。这些散户投资者采取“信仰驱动”的投资模式,为公司提供了相对稳定的资金来源。与机构投资者相比,他们更少受到短期市场波动的影响,更愿意接受较高的风险溢价。这种独特的投资者结构,成为Strategy区别于传统企业的重要竞争优势。

今年以来,Strategy通过四轮永续优先股发行,成功从市场吸纳约60亿美元资金,其中最新一轮发行的永续优先股“Stretch”(STRC)规模高达25亿美元。

永续优先股的引入标志着Strategy商业模式的根本性转变。传统模式下,公司依赖股价上涨来支撑融资能力,但这种模式高度依赖市场情绪和比特币价格波动。新模式则通过永续优先股创造了一个相对稳定的“中间层级”:优先股投资者获得相对确定的股息回报,普通股股东承担更多波动风险,公司则获得了期限匹配的永续资金来持有比特币这一永续资产。这种资本结构的重新设计,让Strategy能够更好地应对市场周期变化,即使在比特币价格下跌、mNAV溢价消失的情况下,公司依然可以通过永续优先股维持融资能力。

Saylor的雄心远不止于此。他推测“理论上可以筹集1000亿美元甚至2000亿美元”,目标是创建以比特币为底层资产的大规模信用体系。这一愿景彻底颠覆了传统企业融资逻辑:不再依赖产品或服务的现金流,而是构建“持有比特币→产生股价溢价→融资购币→形成正反馈循环”的自我强化机制。通过永续优先股等多层融资工具,Strategy试图将波动的数字资产转化为稳定的收入来源,利用mNAV溢价实现“以折扣价购买比特币”的套利,最终构建一个以比特币为核心的金融帝国。

这场豪赌是未来还是泡沫?行业大佬的终极拷问

Strategy的永续优先股实验代表了数字资产企业融资模式的重大创新。Michael Saylor通过金融创新将个人影响力、市场情绪和数字资产投资巧妙结合,创造出前所未有的企业发展路径。

从更宏观的视角看,Strategy的实验代表着数字经济时代企业与投资者关系的根本性重构。传统的企业价值评估体系——基于现金流、盈利能力和资产负债表——在这里完全失效,取而代之的是基于资产升值预期和市场情绪的新型价值创造机制。这不仅是一次金融创新,更是对现代企业理论边界的极限测试。

无论最终结果如何,Strategy的这场实验已经为后续的数字资产企业提供了可复制的模板,同时也为监管机构敲响了警钟:当企业融资越来越依赖散户情绪和资产泡沫时,传统的风险管理框架是否还能有效保护投资者利益?这个问题的答案,将决定数字资产行业的未来走向。

Web3起点网

Web3起点网