模块化与单片区块链有何区别?解析两种架构的设计哲学与未来趋势

想象一下搭建积木的场景:有人选择将所有功能集成在一个巨型积木块中,而另一些人则偏好将不同功能分散到多个可灵活组合的小积木里——这正是区块链世界两种主流架构的生动写照。在追求解决"不可能三角"(即同时实现安全性、可扩展性和去中心化)的过程中,区块链开发者逐渐分化出两种截然不同的设计哲学。

2017年比特币网络因交易激增导致严重拥堵,手续费飙升至50美元,这场危机犹如一记警钟,暴露出传统架构的局限性。当比特币区块链这个"数字黄金"体系因扩容问题陷入困境时,整个行业开始反思:是否应该继续坚持将所有功能压缩在单一层级?还是应该探索模块化分解的新路径?这个悬念将引领我们深入探究两种架构的本质差异。

单片区块链:传统架构的坚守者

解析比特币的单层设计原理

比特币作为首个成功落地的区块链应用,采用了典型的单层架构设计。在这一架构中,网络节点同时承担交易验证、区块打包、共识达成等所有核心功能。这种"一体化"设计类似于早期计算机的冯·诺依曼架构,将运算、控制和存储功能集成在单一系统中。比特币通过工作量证明机制,在单层网络上实现了价值转移的完整闭环。

对比乐高积木的一体化结构

可以将单片区块链比作传统乐高积木的不可分割性。就像每块标准乐高积木都包含凸起和凹槽的完整连接结构,比特币网络中的每个节点都包含完整的账本副本和验证能力。这种设计确保了系统的强一致性——任何交易都必须经过全网节点的验证才能被确认,就像每块乐高积木必须完美契合才能搭建稳固的建筑。

揭示其安全可靠背后的代价

这种一体化设计带来了极高的安全性代价。根据区块链分析数据,比特币网络每年消耗约91太瓦时的电力(相当于芬兰全国用电量),只为维持其单层架构的安全运行。同时,其理论吞吐量被严格限制在每秒7笔交易,这种设计选择本质上是用性能换取了去中心化与安全性。就像建造金字塔时每块巨石都需要完美打磨,比特币的每个交易确认都需要全网节点的重复验证,形成了其可靠但低效的特性基础。

单片区块链的优缺点拆解

1. 类比老式诺基亚手机的优劣势

单片区块链如同经典的诺基亚功能机,其优势在于结构简单、运行稳定。就像诺基亚手机能够经受跌落考验一样,比特币网络15年来始终保持99.98%的正常运行时间。但这种设计也像功能机无法安装新应用,单片区块链难以支持复杂的智能合约功能。

2. 用春运火车站解释扩展瓶颈

当交易量激增时,单片区块链就像春运期间的火车站。所有旅客(交易)必须通过单一检票口(区块大小限制),导致网络拥堵。比特币网络在2017年高峰期就出现平均5.3万笔交易积压,手续费一度飙升至55美元,这正是单层架构的扩展性瓶颈体现。

3. 通过Windows系统升级难题说明僵化风险

单片区块链的升级困境类似Windows系统迭代。就像Windows XP到Windows 7需要彻底重装系统,比特币实施SegWit升级耗时近3年,BIP提案过程涉及全网节点协调。这种架构的刚性使得每次升级都成为牵一发而动全身的系统工程,严重制约技术创新速度。

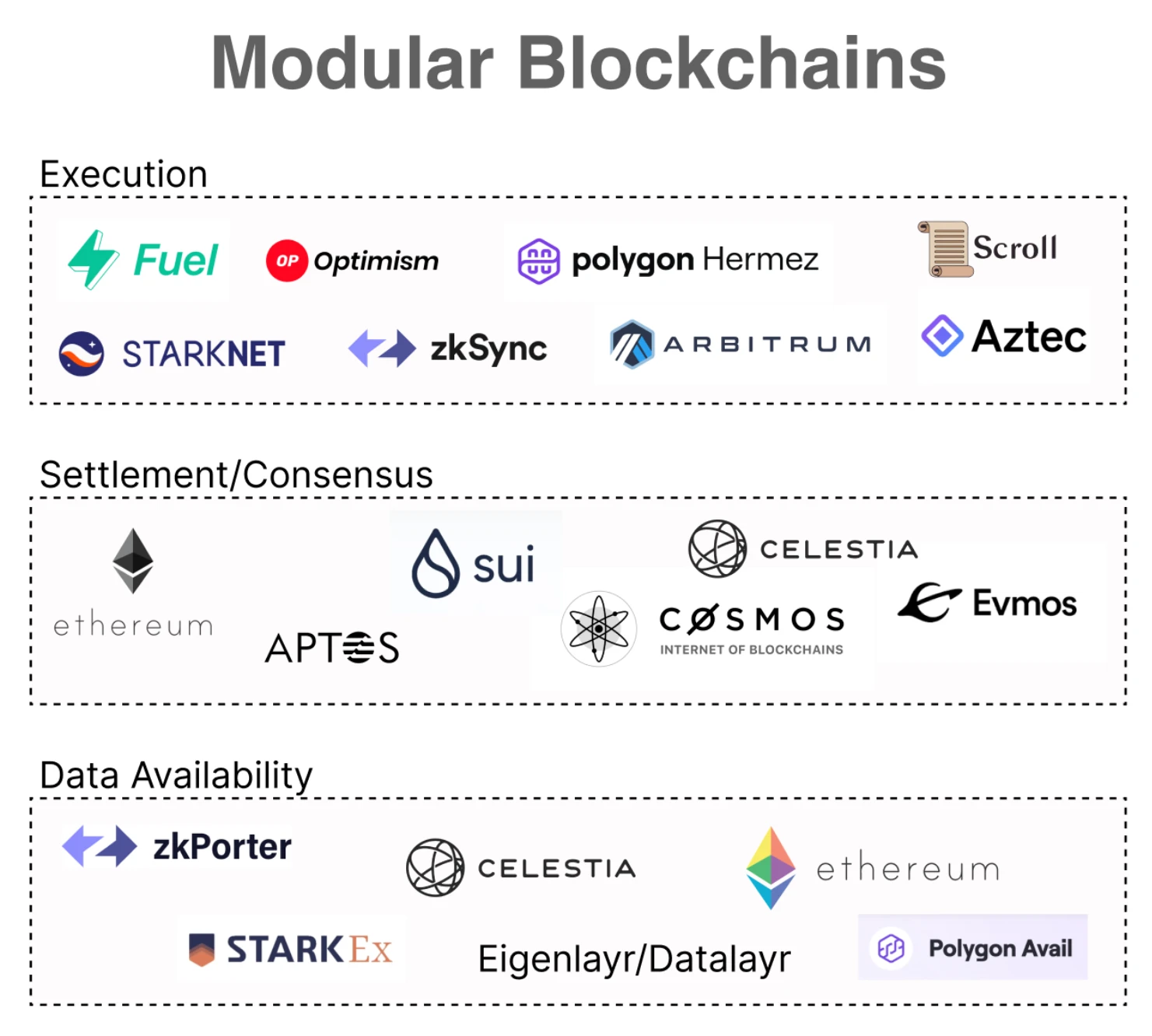

模块化区块链:区块链界的变形金刚

用俄罗斯套娃解释分层架构

模块化区块链的分层设计如同俄罗斯套娃的精妙结构。最内层的核心套娃(基础层)专注于安全性和去中心化,就像套娃最内层的核心形象;中间层(数据可用性层)确保信息可验证性;最外层(执行层)则负责处理高频交易。这种嵌套结构使得每个层级都能独立优化,就像可以单独设计每个套娃的外观而不影响整体结构。

对比Nervos与传统银行清算系统

Nervos网络的分层架构与银行清算系统存在有趣的相似性。基础层相当于央行清算中心,负责最终结算和安全性保障;Layer2则如同商业银行网络,处理日常高频交易。这种分工使得Nervos既能保持央行级的安全标准,又能实现商业银行级的处理效率,完美解决了"区块链不可能三角"的困境。

演示Layer2如何像高速公路分流

模块化区块链的Layer2解决方案犹如城市交通系统中的高架快速路。当主链(地面道路)出现拥堵时,Rollup等Layer2技术就像高架道路,将大部分交易流量分流到链下处理,仅将最终状态锚定回主链。这种设计使得以太坊等公链的TPS从每秒15笔提升至2000笔以上,就像将双向两车道升级为八车道高速公路,同时不影响主干道的安全性。

模块化架构的五大革新优势

1. 区块链领域的"三权分立"实践

模块化架构通过功能解构实现了区块链治理的革命性突破。基础层专注于共识安全与状态验证(立法权),执行层处理交易运算(行政权),而数据可用性层则独立确保信息透明(司法权)。这种分权制衡的设计,有效规避了传统架构中全节点负担过重的系统性风险。

2. 虚拟机嵌套的工程奇迹

采用类似俄罗斯套娃的虚拟机嵌套技术,模块化区块链实现了跨链智能合约的原子级交互。以Nervos的CKB-VM为例,其RISC-V指令集架构可以原生兼容EVM、WASM等不同虚拟机,这种"黑科技"使得区块链网络既能保持底层安全,又能灵活支持各类DApp生态。

3. 乐高积木式的互操作性

模块化设计赋予区块链前所未有的组合能力。就像乐高积木的标准接口,各功能模块通过明确定义的API进行通信。开发者可以自由搭配共识引擎、数据存储方案和执行环境,构建出满足特定需求的定制化区块链,同时保持与其他系统的无缝对接。

4. 热插拔式的升级体验

传统区块链的硬分叉升级如同给飞行中的飞机更换引擎,而模块化架构实现了"更换电池"般的平滑升级。通过隔离变更影响范围,单个模块的迭代不会波及整个系统。这种设计使得区块链网络能够持续集成零知识证明、分片技术等前沿创新,始终保持技术领先性。

新架构面临的成长烦恼

模块化区块链正如2007年的初代iPhone,虽然展示了革命性的技术前景,却不得不面对新范式必经的成长阵痛。就像智能手机早期厚重的机身和有限的电池续航,当前模块化架构在实践层面仍存在三个显著挑战。

技术验证周期尚未完成是最根本的制约。比特币网络通过14年持续运行验证了单层架构的可靠性,而以太坊Rollup等模块化方案大规模应用至今不足三年。区块链作为金融基础设施的特殊性,要求新技术必须经历完整经济周期考验,这个沉淀过程难以通过实验室测试加速。

用户认知门槛构成现实障碍。当普通用户需要理解"数据可用性层"与"结算层"的差异,操作跨链桥时区分不同Layer2方案的安全模型,其学习曲线明显陡峭于使用单一链的体验。就像早期智能手机用户需要适应触屏操作,这种认知转换需要开发者构建更直观的抽象层。

工程实现复杂度则体现在基础设施的碎片化。当前各模块化方案如同不同制式的充电接口,Celestium、EigenDA等数据可用性层尚未形成统一标准,这种"诸侯割据"状态虽然体现了技术探索的多样性,但也延缓了网络效应的形成。

未来十年:共存还是替代?

区块链架构的演进轨迹令人联想到汽车与马车的过渡期。在20世纪初,尽管内燃机技术已展现出明显优势,马车仍持续服务了数十年,直至基础设施和用户习惯完成转型。当前区块链领域同样呈现出这种渐进式替代的特征。

技术发展规律表明,混合架构很可能成为未来十年的主流方案。就像现代电动汽车仍保留传统底盘结构一样,我们或将看到基础层采用模块化设计确保安全,而执行层保留部分单片特性的混合模式。以太坊Rollup方案和Nervos的Cell模型都已展现出这种融合趋势。

对于开发者而言,选型需遵循"场景优先"原则:高频交易类DApp应优先考虑模块化架构的扩展优势;而资产托管等安全敏感场景,则可选择经过验证的单片链方案。值得注意的是,随着跨链技术的成熟,两种架构完全可能形成互补共生的技术生态。

Web3起点网

Web3起点网