美国国债代币化:监管框架与链上应用分析

美国国债已成为现实世界资产(RWA)市场中交易最活跃的代币化资产之一,这得益于其极强的流动性、稳定性、相对较高的收益率、日益增长的机构参与度以及便捷的代币化流程。值得注意的是,美国国债的代币化并不依赖特殊法律机制,而是由负责管理官方股东名册的过户代理机构使用区块链替代传统内部数据库来实现。本文提出三大分析框架来研究主流美国国债代币:首先是代币概览,包括协议摘要、发行规模、持有人数量及管理费;其次是监管框架与发行结构;最后是链上应用场景。作为数字证券,这些代币必须遵守证券法及相关监管规定,这对发行规模、持有人数量和链上应用场景都产生重大影响。与普遍认知相反,美国国债代币实际上面临诸多限制,文末章节将针对这些约束条件提供深入分析。

从华尔街到链上:为什么说所有资产都将数字化重生?

贝莱德首席执行官拉里·芬克曾预言:“每一只股票、每一份债券、每一个基金、每一种资产都能被代币化。”自美国《GENIUS法案》通过后,全球对稳定币的关注度急剧上升。但稳定币并非终点,它本质上仍是货币,需要找到真正的应用场景。

真正能释放区块链潜力的领域是RWA(真实世界资产),即所有以数字代币形式呈现于区块链的有形资产。在区块链领域,RWA特指大宗商品、股票、债券、房地产等传统金融资产。

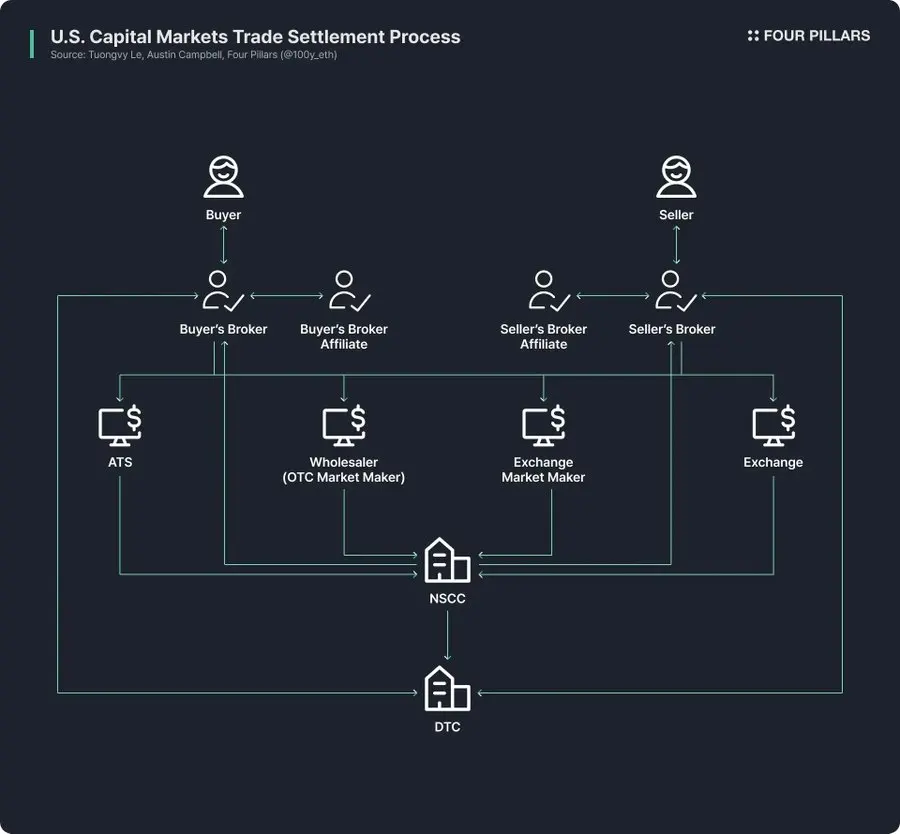

RWA成为焦点的重要原因在于区块链有望彻底革新传统金融市场的后端体系。当今传统金融市场仍依赖高度陈旧的基础设施,尽管金融科技公司改善了零售端体验,但交易后端系统依然极其落后。

以美国证券市场为例,其现行架构确立于1970年代,旨在应对1960年代末の"文书危机"。这套复杂体系已运行超过五十年,始终伴随着中介过多结算延迟缺乏透明度监管成本高昂等积弊。

区块链技术能从根本上革新这种陈旧的市场结构,构建更高效透明的体系。通过区块链升级金融市场后端,将实现即时结算、可编程金融、去除中介的直接所有权、增强透明度、降低成本、支持碎片化投资等诸多可能。

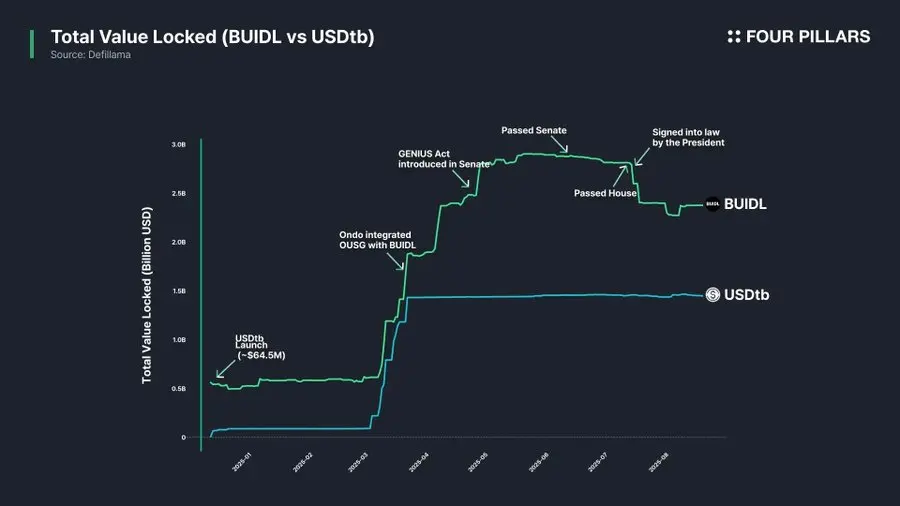

正因这种变革潜力,众多公共机构、金融机构和企业正积极推动金融资产在区块链上的代币化实践。Robinhood宣布计划通过自建区块链网络支持股票交易;贝莱德与Securitize合作发行了规模达24亿美元的代币化货币市场基金BUIDL;SEC前主席保罗·阿特金斯公开表态支持股票代币,该机构内部加密工作组正在将RWA相关定期会议机制制度化。

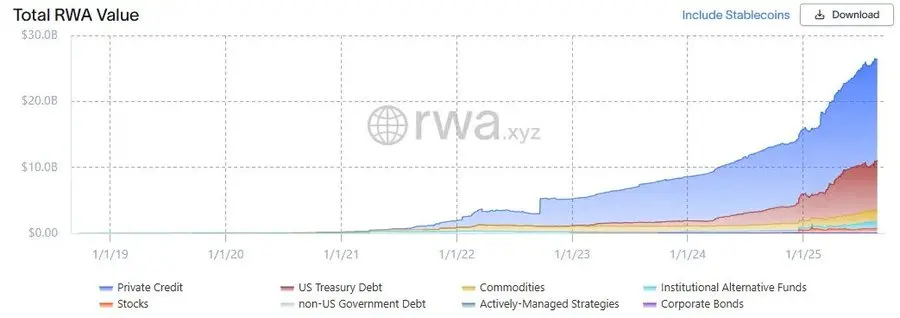

超越市场炒作,RWA市场正以惊人速度扩张。截至2025年8月23日,已发行的RWA总额达到265亿美元,相较一年前、两年前及三年前分别实现112%、253%和783%的增长。虽然被代币化的金融资产类型多样,但增长最快的领域当属美国政府债券和私人信贷,其次是大宗商品、机构基金及股权资产。

74亿美元背后的密码:为什么国债成为链上最热资产?

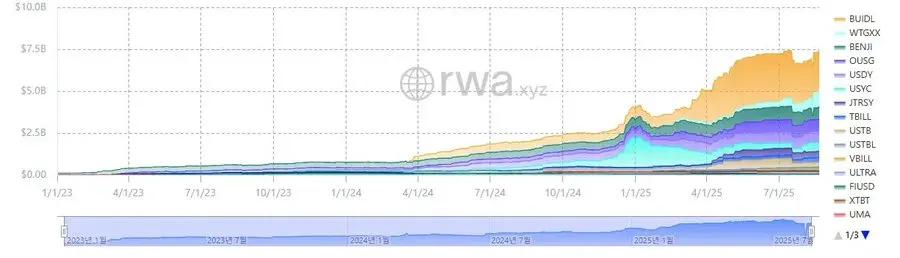

RWA市场中交易最活跃的代币化资产是美国政府债券。截至2025年8月23日,美国债券RWA市场规模达到约74亿美元,过去一年实现了370%的爆发式增长。

全球传统金融机构与DeFi平台都在积极布局这一领域。贝莱德的BUIDL基金以约24亿美元资产规模引领市场,而Ondo等DeFi协议基于BUIDL、WTGXX等债券抵押型RWA代币推出OUSG基金,维持着约7亿美元的管理规模。

美国政府债券能成为RWA市场中代币化最活跃、规模最大的板块,主要得益于五个核心优势:美国国债拥有全球最深厚的流动性,被视为几乎零违约风险的安全资产;代币化技术提升了美国国债的可获得性,使海外投资者能够更便捷地进行投资;贝莱德、富兰克林邓普顿、WisdomTree等主流机构通过推出代币化产品为市场提供信用背书;美国国债提供稳定且相对较高的收益率,平均收益率维持在4%左右;尽管缺乏专属监管框架,但在现行法规下已可实现基础代币化操作。

国债上链全揭秘:没有法律魔法的数字化奇迹

美国国债如何实现链上代币化?表面看似需要复杂的法律与监管机制,但实际上整个过程在遵守现行证券法的前提下异常简洁。需要明确的是,市场上所谓的"基于美国国债的RWA代币"并非直接对债券本身进行代币化,而是对以美国国债为基础的基金或货币市场基金进行代币化。

根据传统监管要求,美国国债基金等公共资产管理基金必须指定在SEC注册的过户代理机构。这类机构作为代表证券发行人管理投资者基金持有记录的金融机构,在法律层面承担着维护证券记录与所有权的核心职能,负责官方托管基金投资者份额。

美国国债基金的代币化方式极为直接:在链上发行代表基金份额的代币,而过户代理机构通过基于区块链的系统运行内部操作,管理官方股东登记簿。本质上,股东记录存储的数据库只是从专有数据库迁移至区块链。

由于美国尚未建立明确的RWA监管框架,持有代币并不能获得法律担保的基金份额所有权。但在实际操作中,过户代理机构会根据链上代币所有权来管理基金份额所有权。因此在没有黑客攻击或意外事故的情况下,代币所有权在大多数情况下可间接担保基金份额的所有权。

解码12种国债代币:三大维度看懂链上金融新物种

美国国债基金是RWA领域中最活跃的代币化板块,众多协议已发行了相关代币。我们可以从三个维度来系统分析这些主流协议。

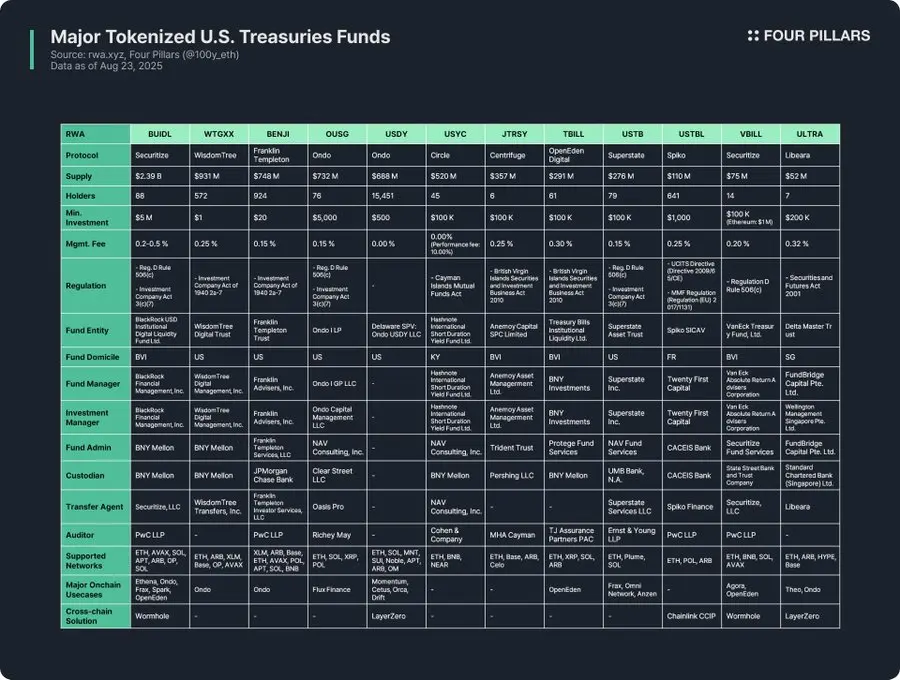

首先是代币概览,包括发行协议的背景介绍、发行规模与持有人数量、最低投资额及管理费。由于各发行方在基金结构、代币化方法和链上应用层级存在差异,考察发行方能快速把握代币核心特征。发行规模是衡量基金规模与市场热度的重要指标。持有人数量则暗示基金的法律结构设计与链上应用场景——若持有人数量稀少,很可能意味着根据证券法规定投资者必须为认证合格投资者或高净值合格购买者。同时也表明除白名单地址外,代币的持有、转移或交易可能受限,且因持有人基数小,该代币在DeFi协议中难以广泛应用。

其次是监管框架与发行结构。这部分明确底层基金遵循的监管属地,并梳理基金管理涉及的各类主体。通过分析12种美国国债基金类RWA代币,其监管框架可大致归类为几种主要模式:最广泛采用的是《D条例506(c)条款》与《投资公司法3(c)(7)条款》的组合,既能扩大投资者范围,又能高效规避注册披露等监管负担;《1940年投资公司法2a-7条款》针对在SEC注册的货币市场基金,允许向公众投资者公开发行;还有基于开曼群岛共同基金法、英属维尔京群岛证券与投资业务法以及其他国家特定法规的框架。

基金发行结构围绕七大核心参与方展开:基金实体作为汇集投资者资金的法律实体;基金管理人负责设立和运营基金;投资管理人进行投资决策与管理;基金行政人处理会计、净值计算等后台运营;托管方安全持有基金资产;过户代理机构管理股东名册并保障基金份额所有权;审计机构对基金账目进行独立审计。

最后是链上应用场景。债券基金代币化的最大优势在于链上生态的应用潜力。尽管合规要求与白名单机制使债券基金代币难以直接用于DeFi,但如Ethena、Ondo等协议已使用BUIDL等代币作为抵押品发行稳定币,或将BUIDL纳入投资组合,间接向零售用户提供风险敞口。跨链解决方案对实现链上应用至关重要,多数债券基金代币不仅发行在单一网络,还通过多链发行赋予投资者更多选择,这对于提升用户体验和实现代币在多个网络间的无缝转移具有关键意义。

理想与现实的鸿沟:国债代币化的六个致命弱点

在即将发布的RWA研究报告中,我将对12种主要美国国债基金类RWA代币进行详细分析。在此先分享本研究发现的核心启示与局限性。

RWA代币并非因代币化即可在链上自由使用。它们本质仍是数字证券,必须遵循基金在现实世界中所遵守的监管框架。所有债券基金代币仅能在完成KYC的白名单钱包间进行持有、转移或交易。这第一道准入门槛使得债券基金代币极难直接用于无需许可的DeFi协议。

监管壁垒导致债券基金代币的持有人数量极低。面向零售投资者的货币市场基金持有人数相对较多,但多数基金要求投资者具备认证合格投资者、合格购买者或专业投资者资质,这大幅限制了合格投资者群体规模,导致部分基金持有人数甚至难以突破两位数。

基于上述原因,不存在债券基金代币直接面向零售用户的DeFi应用案例。实际采用者多为大型DeFi协议,例如Omni Network将Superstate的USTB用于自有资金管理,Ethena则以BUIDL为抵押发行USDe稳定币,使零售用户能间接获益。

债券基金代币由不同国家基金依据各异监管框架发行。例如BUIDL、BENJI、TBILL和USTBL虽同属债券基金代币,却遵循完全不同的监管体系,导致投资者资格、最低投资额和应用场景存在巨大差异。这种监管碎片化增加了投资者复杂度,且缺乏统一标准使DeFi协议难以通用化集成债券基金代币,从而制约链上应用发展。

仍缺乏针对RWA的明确监管框架。尽管过户代理机构确实通过区块链记录股东名册,但链上代币所有权尚未在法律层面被强制等同于现实世界中的证券所有权。需要专门法规将链上所有权与现实世界法律所有权相衔接。

虽然几乎所有债券基金代币支持多网络发行,但极少实现跨链解决方案。需进一步推广跨链技术以防止流动性碎片化并提升用户体验。

Web3起点网

Web3起点网